|

I Les conditions ayant présidé à la formation

de charbon à Decazeville

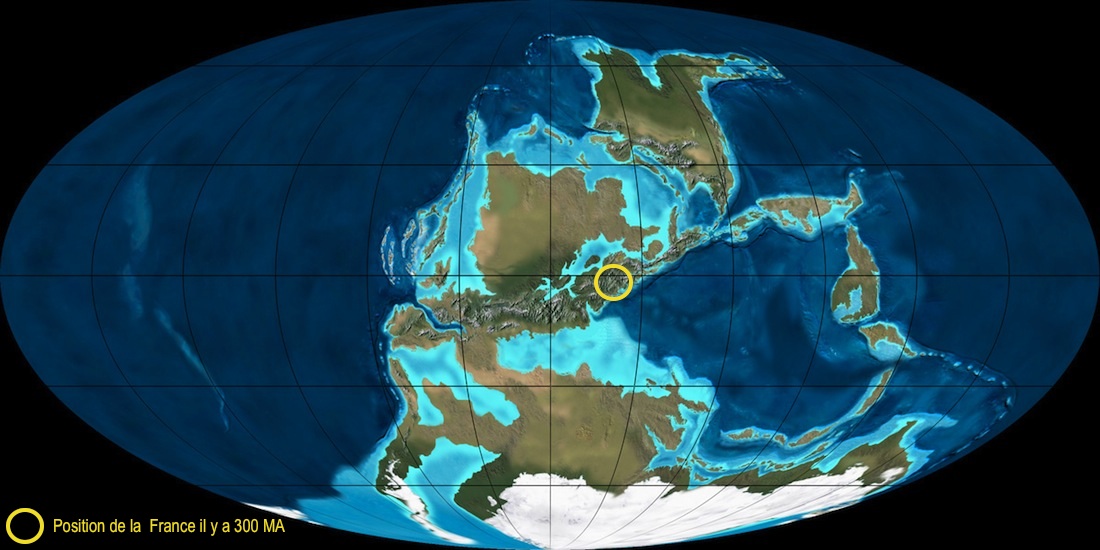

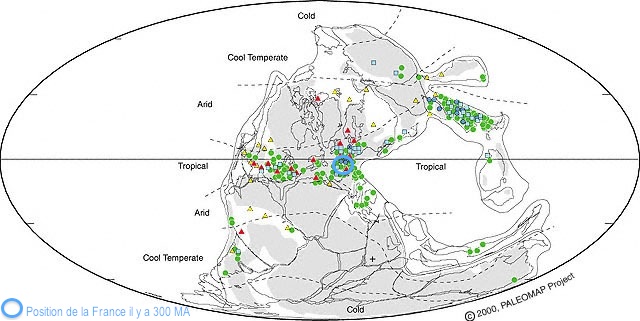

1 - Les conditions ayant permis de produire une grande quantité de matière organique

Le paléoenvironnement a une forte productivité primaire en matière

organique : la flore fossile stéphanienne est abondante et riche. La faune, par contre, représentée essentiellement par des restes de

poissons dans la partie supérieure de l'assise de Bourran, est beaucoup

moins riche. Les fossiles collectés permettent ainsi de réaliser une

reconstitution du

paléoenvironnement de Decazeville à la fin du Carbonifère : il

s'agissait d'un biome de type forêt tropical humide, en bordure de

bassin sédimentaire continental laguno-lacustre (bassin dit limnique).

|

2

- Les conditions ayant protégé la matière organique de la décomposition

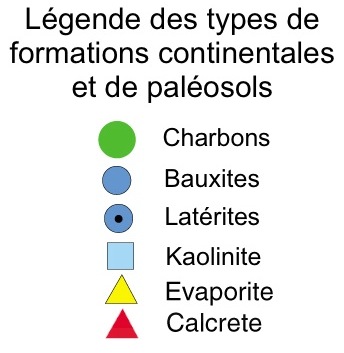

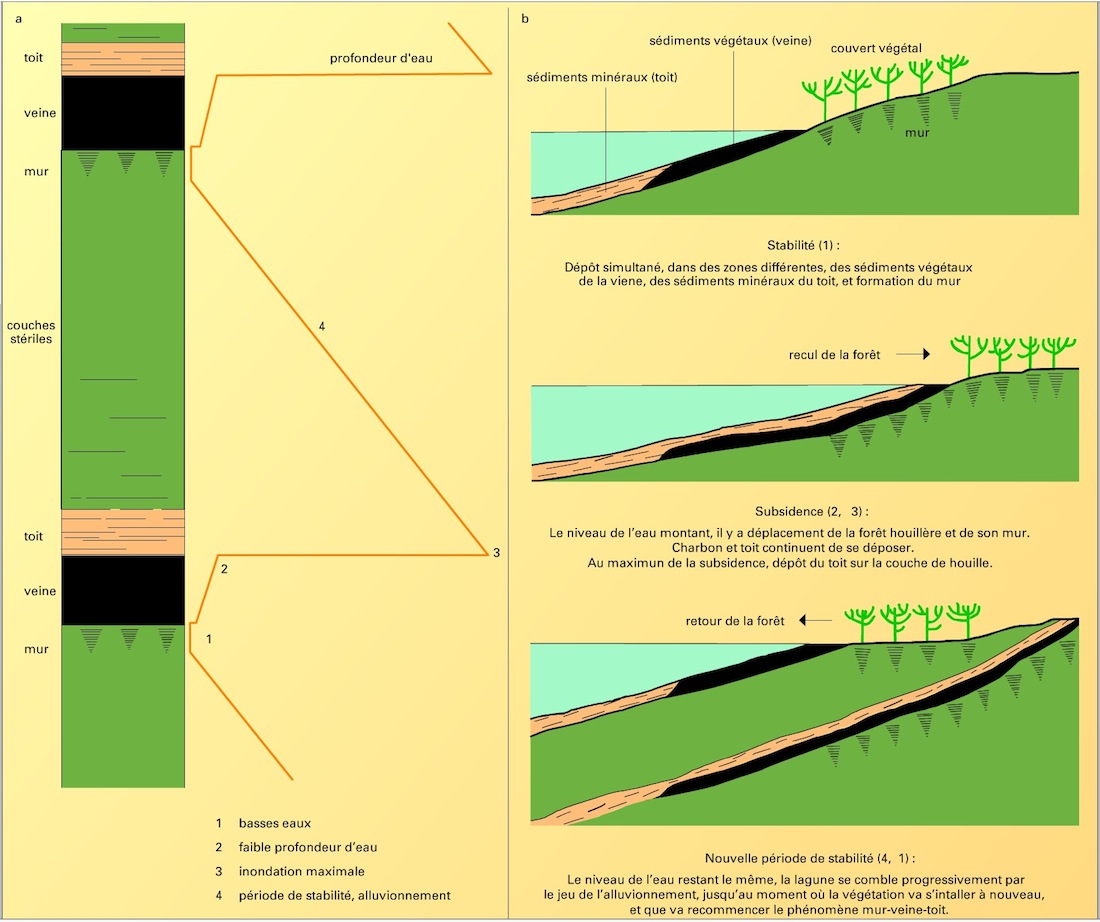

La tectonique extensive active du bassin est à l'origine d'une

subsidence avec enfoncement du fond, permettant l'accumulation rapide

et massive de sédiments sur la matière organique, isolant celle-ci et

la préservant de la minéralisation par décomposition.

Le rejeu épisodique des failles normales permet ainsi

la réalisation de cycles sédimentaires à plus ou moins grande échelle,

contrôlés par la tectonique.

A petite échelle, de tels cycles forment des séquences sédimentaires

répétées appelées cyclothèmes :

Crédit : 2005

Encyclopædia Universalis France S.A

La

séquestration massive de carbone dans une matière organique mal

décomposée peut aussi être attribuée à l'innovation qui apparait chez

des trachéophytes de l'époque : la lignine, composé polyphénolique

difficilement dégradable et à laquelle une adaptation efficace des

décomposeurs a mis du temps à apparaitre. (d'après R.A Berner)

|

3 - Les conditions ayant permis une fossilisation de la matière organique conservée

La subsidence active permet

aussi, par l'accumulation massive de sédiments, un enfouissement de la

matière organique : sous l'effet de la

pression lithostatique et du gradient géothermique, les molécules

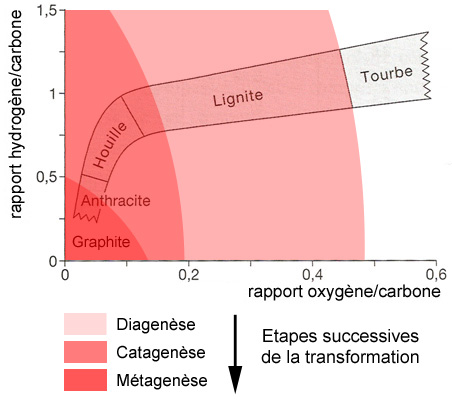

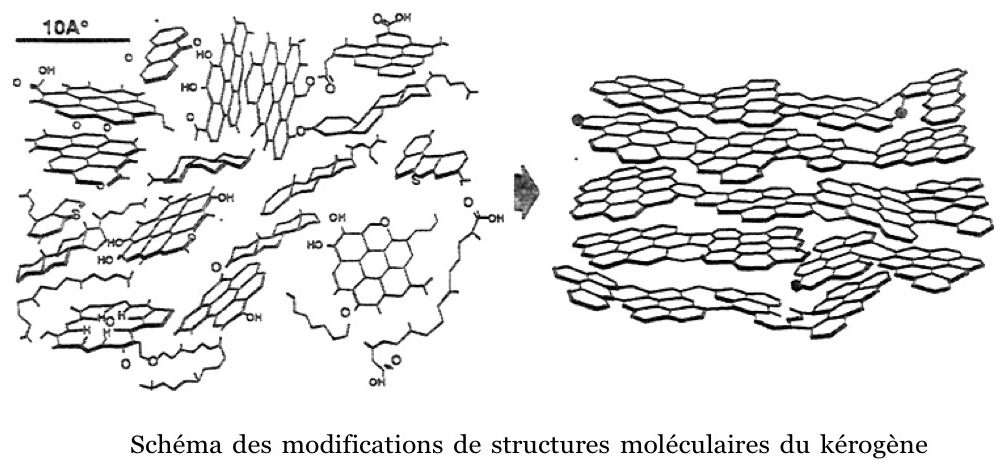

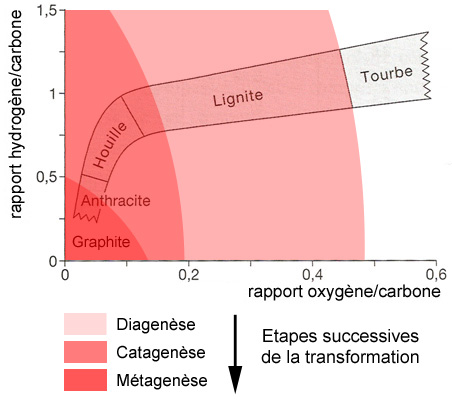

organiques devenues instables réagissent en plusieurs étapes (diagenèse, catagenèse, métagenèse)

Diagramme de

Van

Krevelen, modifié

|

D'après

Durand,

1987

L'évolution de la composition chimique des roches carbonées montre une

réduction progressive des molécules : les roches sont de plus en plus

riches en carbone.

Des composés plus volatiles (hydrocarbures, gaz) sont également

générés, mais en plus faibles quantités du fait de la nature de la

matière organique d'origine, issue principalement de trachéophytes.

Conditions de la Diagenèse : entre 20 et 50 ° C pour une profondeur de

quelques centaines de mètres à 1000 m

Conditions de la Catagenèse : entre 50 et 150 ° C pour une profondeur

entre 1000 et 6000 m

Conditions de la Métagenèse : entre 150 et 250 ° C pour une profondeur

dépassant les 6000 m

Au delà de la métagenèse, les conditions de température et de pression

correspondent au champ du métamorphisme, dans lequel le graphite est

stable.

|

II Le contexte régional à l'origine de la

formation et de l'évolution du bassin limnique de Decazeville

|

L'ouverture du bassin de Decazeville, comme celle de nombreux bassins

limniques fini-carbonifères, est à mettre en relation avec la

pénéplanation par effondrement gravitaire de la chaine Hercynienne sur

la fin de son orogenèse.

Avant la sédimentation stéphanienne, le bassin de Decazeville se situe à un carrefour d’accidents tectoniques.

Les premiers sédiments vont donc s’accumuler sur une surface

compartimentée, facilement déformable selon trois directions

principales :

- Nord-Sud, N 10° à 20° Ouest et N10° Est : faille d’Argentat

entre Bagnac et Bouillac, le Grand Sillon Houiller, la zone de moindre

résistance de Lugan-Livinhac

- N 30° Ouest : synclinal de la Gaillardie, la brèche du Vignier d ’Agnac

- N 40° à 50° Ouest : failles issues de la faille d’Argentat et la prolongeant vers le SE

Les premiers dépôts se sont donc accumulés dans une dépression étroite

et peu profonde allongée Nord-Sud qui et devenue par la suite la

cuvette principale.

Au cours de son fonctionnement, le bassin de Decazeville offre des exemples très précis d’enchaînements

entre les phénomènes de subsidence, d’érosion et de sédimentation.

Les

phases de subsidence brutale sont plus importantes que dans la plupart

des bassins du Massif Central, qui ne connaissent pas la répétition

d’arrivées détritiques aussi massives, interrompant brusquement les

phases de sédimentation phytogène. Ces mouvement saccadés sont peut être dûs à la mise en place des granites avoisinant le

bassin.

|

Carte schématique indiquant les grands traits de la tectonique anté-stéphanienne

(Thèse P. Vetter, Tome 1 p : 279)

|

Les

principales déformations subies par le contenu stéphanien sont

contemporaines du remplissage du bassin. Les mouvements

post-stéphaniens ont accentué les déformations ébauchées mais sans

imposer un style tectonique différent :

- Au début du dépôt de l’assise de Bourran, le bassin a subi un mouvement

de compression latérale dirigé d’Ouest en Est qui a redressé la bordure

Ouest, déterminant ainsi des axes synclinaux et anticlinaux

à grand rayon de courbure, sensiblement parallèles aux bordures du bassin. Le charbon a commencé à

fluer dans les anticlinaux. Cette disposition s’accentuera avec la

tectonique post-stéphanienne (ex : anticlinal de Lassalle, exploité dans la Grande Découverte, observable en coupe dans la partie historique).

- Au Permien, la subsidence semble s’être arrêtée et une seconde phase de

plissement a probablement eu lieu, accentuant les structures

antérieurement ébauchées.

- Enfin, la tectonique tertiaire en relation

avec les mouvements alpins, a affecté le Houiller et l’Oligocène dans

la région Nord du bassin, en faisant rejouer les failles antérieures. |

|