|

Le bassin houiller de

Decazeville

|

||||||

| Groupe Lithothèque Midi-Pyrénées |

||||||

| L'histoire minière du site de Decazeville | ||

| Les toutes premières exploitations de la ressource |

||

| La ville et le nom de Decazeville

sont récents : le lieu regroupait auparavant plusieurs hameaux dont le

plus important était La Salle. Primitivement, l'exploitation est principalement le fait de paysans qui grattent leur champ, creusant des trous de quelques mètres de profondeur. Le charbon est transporté à dos d'hommes ou de bêtes. Le XVème siècle voit une poussée de l'exploitation charbonnière à flanc de coteaux en raison d'une pénurie de bois due à une utilisation excessive. Les industries se concentrent alors à proximité des gisements houillers. La Salle exportait un peu de charbon dès le XVIème siècle, par gabares jusque vers Bordeaux, ou à dos d'âne vers l'Auvergne. Au XVIIème siècle, l'exploitation minière en France se structure. Le charbon devenant une énergie primordiale, Henri IV crée en 1601, la « Grande maîtrise des mines et minières de France », seule habilitée à accorder des concessions minières. On commence à étayer les galeries et à extraire le charbon en profondeur. |

||

| Les débuts d'une exploitation industrielle |

||

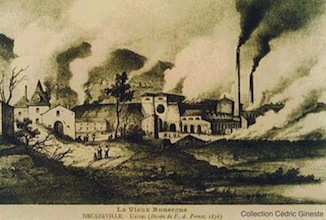

| Au XIXème siècle , le duc Decazes (1780-1860) ayant hérité de

mines et découvert la sidérurgie en Angleterre, rachète plusieurs

concessions et crée les "Houillères et

Fonderies de l'Aveyron" en 1826 avec l’aide du polytechnicien Cabrol.

L'exploitation du charbon servira dorénavant surtout à la sidérurgie

pour la

fabrication de rails ainsi que de la fonte, mais également à la

verrerie et à l'industrie du zinc. En 1834, l'agglomération constituée autour de l'usine devient une commune et prend le nom de Decazeville. Le site devient rapidement la plus importante usine sidérurgique en France : en 1850, 18 hauts fourneaux sont en activité dans le bassin. Dans les années 1860, la société initiale fait faillite : la mine est rachetée sur fond d'agitation sociale. Les difficultés économiques subsistent cependant chez les mineurs, et en 1886 une grande grêve éclate, débouchant sur des émeutes. Un nouveau rachat en 1892 permet enfin de relancer le développement de la mine et de la forge. |

Decazeville en 1857 |

Galerie exploitée dans les années 1850, redécouverte dans les années 1980 à l'occasion de l'exploitation à ciel ouvert |

| Le renouveau et l'apogée de la production |

||

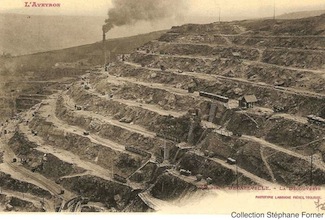

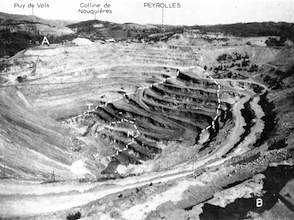

| A

l'époque, l'exploitation se fait déjà au niveau de plusieurs galeries

et à ciel ouvert en une

vingtaine de sites (cf photo ci-dessous : dans la découverte de Firmi,

l'exploitation se fait à la faveur d'un anticlinal). En 1892, débute

l’exploitation de la découverte

de Decazeville, dite de Lassalle, qui deviendra la Grande Découverte,

plus grande mine à ciel ouvert de France. Cette carrière exploite

également un anticlinal, au sein de la

Grande couche et de la série de Lassalle, dernière division de l'assise

de Bourran (position

stratigraphique) L'apogée de l'exploitation est atteinte au début du XXème siècle, surtout après la première guerre mondiale, avec 9 000 travailleurs et un million de tonnes de fonte par an. L'activité industrielle de Decazeville se diversifie : métallurgie, industrie du bois, chaudronnerie, production de tubes en acier. Un chemin de fer un cablage aérien sont mis en place, afin de fournir de plus grandes quantités de minerai de fer aux hauts fourneaux. |

||

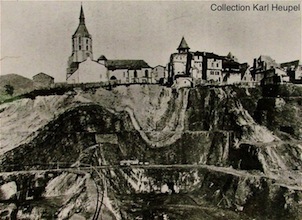

L'extension des découvertes empiète sur les hameaux alentours (ici : Firmi en 1896) |

Le Puits Central, construit en 1902 |

Découverte de Decazeville en 1915 : l'exploitation se fait de façon manuelle au début du XXème siècle |

| Le développement de la mécanisation |

||

Pelle Marion en service à la Découverte en 1949 |

A

partir de 1932 l'exploitation se mécanise : des pelles électriques

viennent équiper les découvertes. L'exploitation se fait soit par tranches successives remblayées, soit par foudroyage. En 1946, une loi nationalise les mines et crée Charbonnages de France. L'activité minière est maintenant dissociée de la métallurgie et un important programme de modernisation et de développement des infrastructures est mis en place. Ces investissements concernent également les centrales électriques construites autour des mines qui fournissent l'énergie nécessaire : la centrale thermique de Penchot, construite début des années 50, permet ainsi de valoriser les produits secondaires de la Découverte et les schlamms (poussières issues du lavage du charbon) . Au début des années 50, la mécanisation s'intensifie pour maintenir la rentabilité, en enlevant le dôme de 70m de terrains qui coiffe les terrains houillers. |

Centrale thermique de Boisse Penchot |

| Une fin inéluctable |

||

| Jusqu'à

la fin des années 50 les charbonnages sont un pilier de

l'industrie et de l'économie française, mais l'exploitation est de

moins en moins rentable : la mévente

est croissante, les stocks de charbon s'accroissent. En 1960, alors que la France fait le choix du pétrole comme principale source d'énergie, le plan charbonnier dit plan Jeanneney organise la diminution de la production. A Decazeville, tous les puits de mine souterrains, financièrement déficitaires, sont ainsi fermés en 1966 malgré la résistance de la population et les mouvements de grêve. L’exploitation de la Découverte se poursuit cependant. En 1969, les sept Bassins du Sud-Ouest fusionnent en une seule entreprise : les Houillères de Bassin du Centre et du Midi (HBCM). |

||

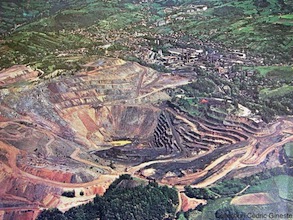

La Découverte en 1960 |

La Découverte, à la fin des années 60 |

La Découverte, fin des années 1970 |

La découverte en 1962-63 |

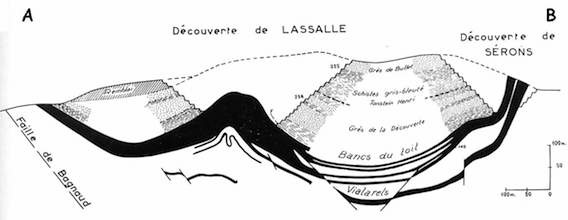

Coupe E-W : exploitation au sein de la série de Lassalle, atteignant la Grande couche de Bourran (en noir). Cette coupe est réalisée selon

l'axe AB de la photo précédente, sur laquelle les tirets indiquent la

position des épontes de la Grande couche (T : toit, M : mur)

(in Thèse P. Vetter, Tome 1 p : 263, 266)

|

Tout

au long de l'exploitation, les banquettes successivement creusées dans

la Découverte ont permis l'exploitation de veines de charbon contenues

dans la série de Lassalle et surtout de la Grande couche de Bourran

(qui forme ici un anticlinal), jusqu'aux couches du mur (positions

stratigraphiques). |

| Au début des années 70, après le premier choc

pétrolier, plusieurs experts préconisent un retour au charbon :

l'état accepte de continuer l'exploitation de la découverte, ce qui

permet à HBCM d'embaucher et de réinvestir dans du matériel plus

performant. Pourtant, et malgré un plan de relance en 1981, l'écart toujours croissant entre les prix du charbon français et du charbon importé contraint à un plan de restructuration 1984 : la disparition des charbonnages est inéluctable. |

La Découverte en 1983 |

La Découverte en 1987 |

| La fermeture et le réaménagement |

||

| En 1994,

le Pacte charbonnier prévoit un arrêt en 10 ans de l'exploitation

charbonnière française. La découverte de Lassalle ferme en 2000, l'exploitation se termine en juin 2001 par la découverte de la Bouissonie. Des travaux de réfection s'en sont suivi jusqu'en 2005. |

||

Travaux de réfection de la Découverte en 2002 |

La Découverte réaménagée, en 2010 |

Ce qui reste du Puits central, en 2010 |

Sources bibliographiques :

- Site de la mairie de Decazeville

- Archives nationales du Ministère de la Culture

- Dictionnaire Larousse de l'Histoire de France 2005

- Notice de la carte géologique 1/50 000 N°859 - Decazeville, ed. BRGM

- SAGA Information n°229, bulletin de l'association géologique SAGA, MNHN, 75005 Paris

Crédits photographiques et remerciements :

Cédric Gineste, Roger Fau, Stéphane Forner, Charbonnages de France, Daniel Sotty - Collection Yves Paquette, Karl Heupel